この記事の概要

ここでは、建築系のおすすめの資格として技術士を紹介します。どのような人が取得されているか、受験資格はどのようなものか、おすすめのテキストなどについて説明します。

技術士とは?

技術士って何?

技術士制度は、「化学技術に関する技術的専門知識と高等の専門的応用能力及び豊富な実務経験を有し、公益を確保するため、高い技術者倫理を備えた、優れた技術者の育成」を図るための国による技術者の資格認定制度です。

公益社団法人日本技術士会 https://www.engineer.or.jp/sub02/

つまり、技術士は国によって認められた優れた技術者であり、科学技術の応用面に携わる技術者にとって最も権威のある国家資格です。

国からも、多くの技術者・学生が技術士を目指すことを期待されています。

今後、受験者が増えていくであろう資格の1つだと思います。

運営は公益社団法人日本技術士会が行っています。

技術士をとるメリットは?

法律上、技術士でなければできない業務はありませんが、下記のようなメリットがあります。

① 他の法令等において業務上の特典が与えられています。

例えば、建設業法の一般建設業及び特定建設業における営業所の専任者、建設コンサルタント又は地質調査業者として国土交通省に登録できます。

② 他の国家資格において筆記試験の全部または一部の免除を受けれます。

例えば、労働安全コンサルタントや弁理士等

③ 国際的な技術者資格(APEC)です。

世界的に優秀な技術者の国際的流動化の推進が求められています。その成果の1つとして、APECにおいて技術者資格の国際相互承認の検討が進められ、APECエンジニア制度として具体化されています。

技術士は、一級建築士とともに、APECエンジニアの登録対象です。

技術士になるためには?

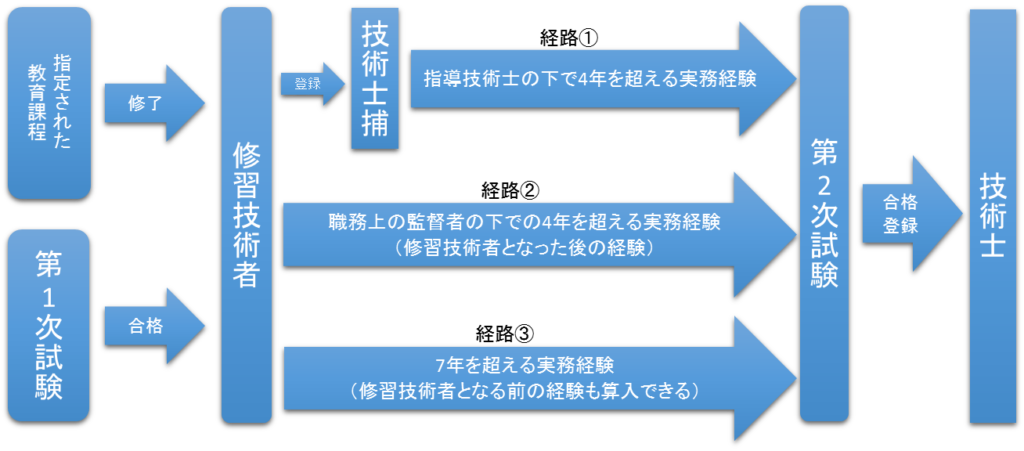

まずは、修習技術者になる必要があります。なる方法としては、指定された教育課程を修了するか1次試験を合格するかです。

指定された教育課程はこちらで調べることができます。

次に修習技術者は経路①、②、③のいずれかを満たすことで2次試験を受けることができ、見事合格すれば登録を行うことで技術士となることができます。

ここで、技術士捕とは技術士のアシスタントのことで別途登録が必要です。

経路②の監督者とは科学技術に関する業務に7年を超える期間従事している人のことを指します。

また、経路①の期間と経路②の期間を合算して、通算4年を超える実務経験でも2次試験を受験できます。

試験概要

1次試験内容

[受験資格]

1次試験の受験資格はありませんので誰でも受験することができます。

[試験方式]

全て択一方式

[試験内容]

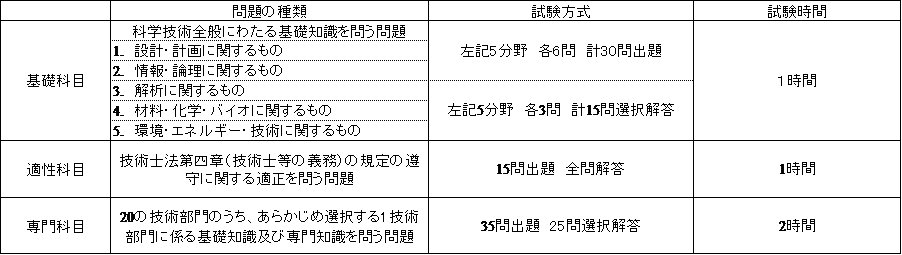

試験内容は、基礎科目、適性科目、専門科目です。

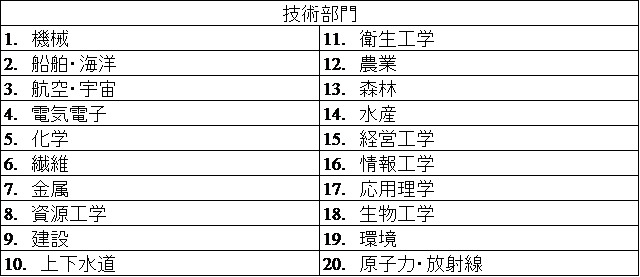

専門科目は20科目からあらかじめ選択した部門に係る基礎知識および専門知識が問われます。

[専門科目]

2次試験内容

[受験資格]

経路①~③のいずれかを満たすもの

[試験方式]

筆記試験と口頭試験

試験内容は1次試験の専門科目に『総合技術監理』を加えた21部門の中から1つ選択します。

※口頭試験は筆記試験合格者のみ受験できます。

試験場所

北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県

※口頭試験は東京都のみとなります。

申込み期間は?

受験申込書を配布期間に受け取り、受付期間に提出することになります。

[1次試験]

配布開始:6月初旬

申込み期間:6月中旬~6月末

試験日:10月中旬

合格発表:12月中旬

[2次試験]

配布開始:4月上旬

申込み期間:4月上旬~中旬

筆記試験:7月中旬

筆記試験合格発表:10月下旬

口頭試験:11月下旬~翌年1月

合格発表:翌年3月上旬

受験手数料はいくら?

1次試験 ¥11,000-

2次試験 ¥14,000-

どのような人が受験してるか?

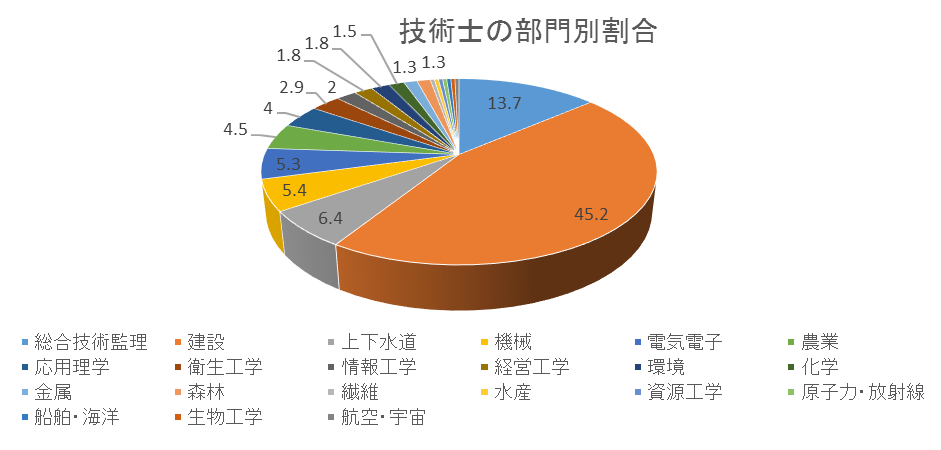

グラフは令和2年3月末時点で技術士を取得されている方の専門部門の構成比を表しています。全体の約45%が建設部門であり、建設関係の方が多く取得していることが分かります。次いで総合技術監理、上下水道、機械、電気電子の部門が多くなっています。

業態別では、技術士全体の約79%が一般企業等で約13%が官公庁等に勤務している方となっています(令和2年3月末時点)。

合格率

1次試験

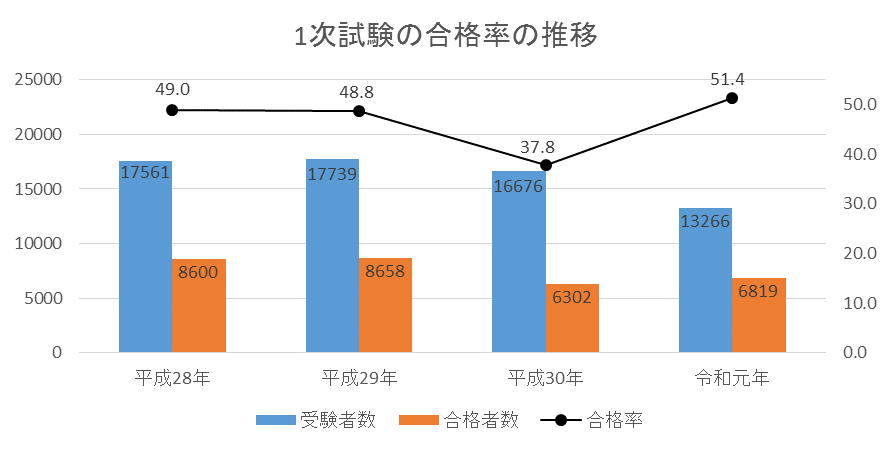

1次試験の合格率は37.8%~51.4%と年によってバラつきがありますが、決して低い数値ではないことが見て取れます。

2次試験

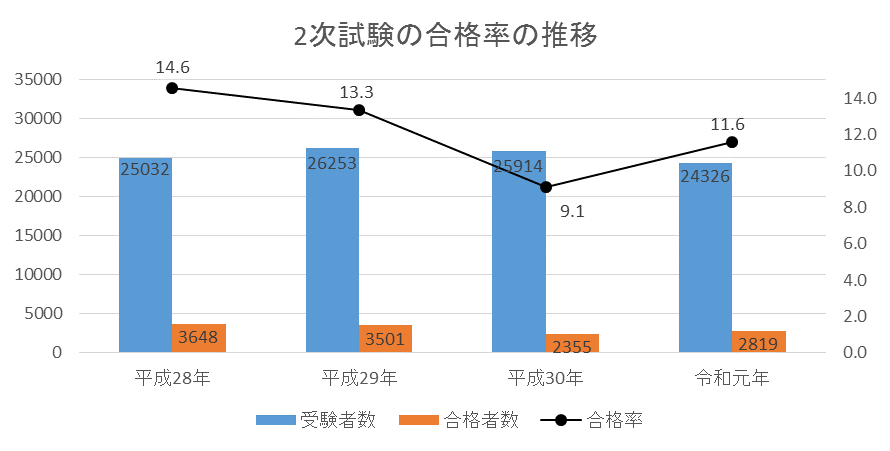

2次試験の合格率は9.1%~14.6%と低く、1次試験と比べて2次試験の難易度が高いことが見て取れます。

おすすめのテキスト

1次試験のおすすめテキスト

私自身受験したことがある訳ではないので体験談として語ることはできませんが、『技術士教科書 技術士 第一次試験 出るとこだけ! 基礎・適性科目の要点整理』が良いと思います。

この本は数行の文章が最初に記載されており、重要単語が赤字で示され、続けてその重要単語関連の問題があるというとてもシンプルな構成です。解答もあわせて記載されています。

また、本自体がコンパクトなので持ち運びにも便利です。

私は今のところ受験は考えていないのですが、受験する際はこちらのテキストを使用するつもりです。

専門科目は選択するものに応じて選ぶ必要がありますのでここでは割愛します。

2次試験のおすすめテキスト

記述形式の問題はほとんどの場合、過去問を解くのみになりがちですが、できれば、論文を書くコツや意識するポイントを初めに理解したいところです。

そこで、おすすめしたいものが『技術士第二次試験 最短ルートの正しい勉強法』です。この本は合格できる論文を書くために何が必要で何をするべきかということが説明されています。

過去問を粛々と解くよりも、意識するポイントを理解し、過去問を解く方が効率的です。

また、同じ著者の『技術士第二次試験 評価される論文の書き方』はより深い内容となっていますのでこちらも読まれると理解が深まると思います。