この記事の概要

二級建築士試験に合格するために必要なことを、私の実体験を交えて『必要な道具とおすすめテキスト編』『実施編① 1次試験』『実施編② 2次試験』の3部構成で解説していきます。2級建築士は私自身、学科製図ともに1発で合格しています。

1回目の『必要な道具編』では、私が実際に使っていた道具やおすすめのテキストをご紹介します。1級建築士の『必要な道具編』と内容が被っていますが、ご了承下さい。

受験資格や試験日などの試験の概略は別投稿『おすすめ資格 二級建築士編』で説明していますので見られていない方はぜひご覧ください。

必要な道具

私が使っていて良かったと思った道具についてご紹介します。

1次試験

● ファイルケース

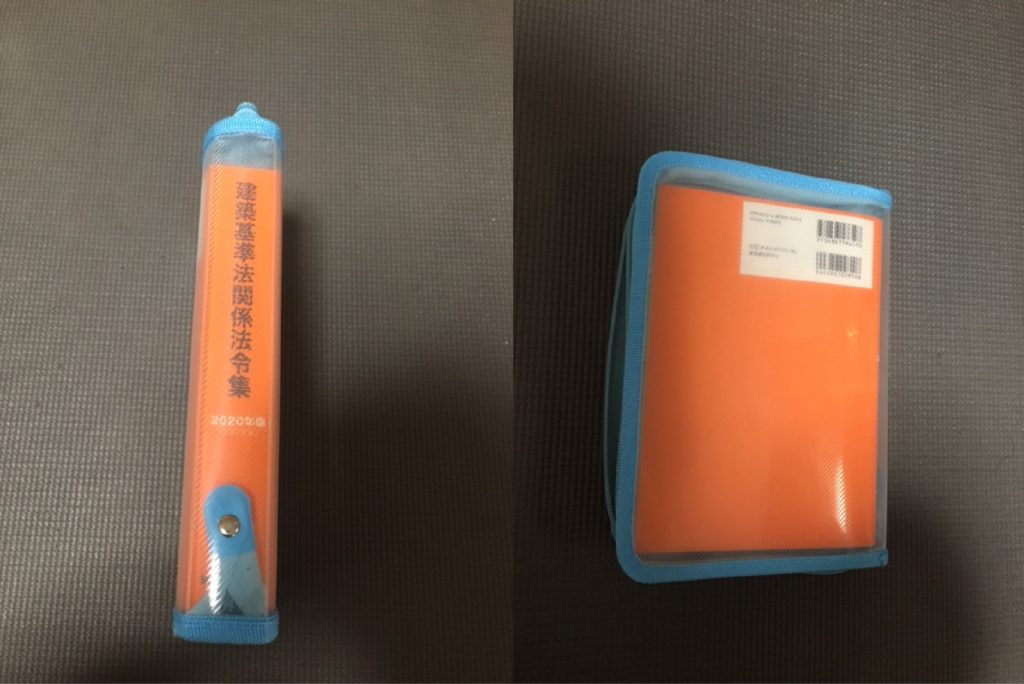

法令集は紙が薄く、またインデックスを貼るのでそのままカバンにいれて持ち運ぶと、インデックスが剥がれたり、ページが折れたり、破れることもあります。

下記のようなファイルケースに入れると良いです。

写真は日建学院の法令集ですが、法令集の大きさに応じてファイルを探されるのが良いと思います。

日建学院の法令集ですと、100円ショップ(ダイソー)に売っているものでちょうど納まります。

● メンディングテープ

これまた法令集のことなんですが、せっかく貼ったインデックスが剥がれるといけません。メンディングテープで補強することをおすすめします。

インデックスの幅に応じて、メンディングテープを探せばよいです。

ちなみに100円ショップにもメンディングテープは売っています。

↓のものは左から12mm、15mm、24mmです。

2次試験

● 平行定規

2次試験はフリーハンドでも良いとなっていますが、平行定規は用意しましょう。

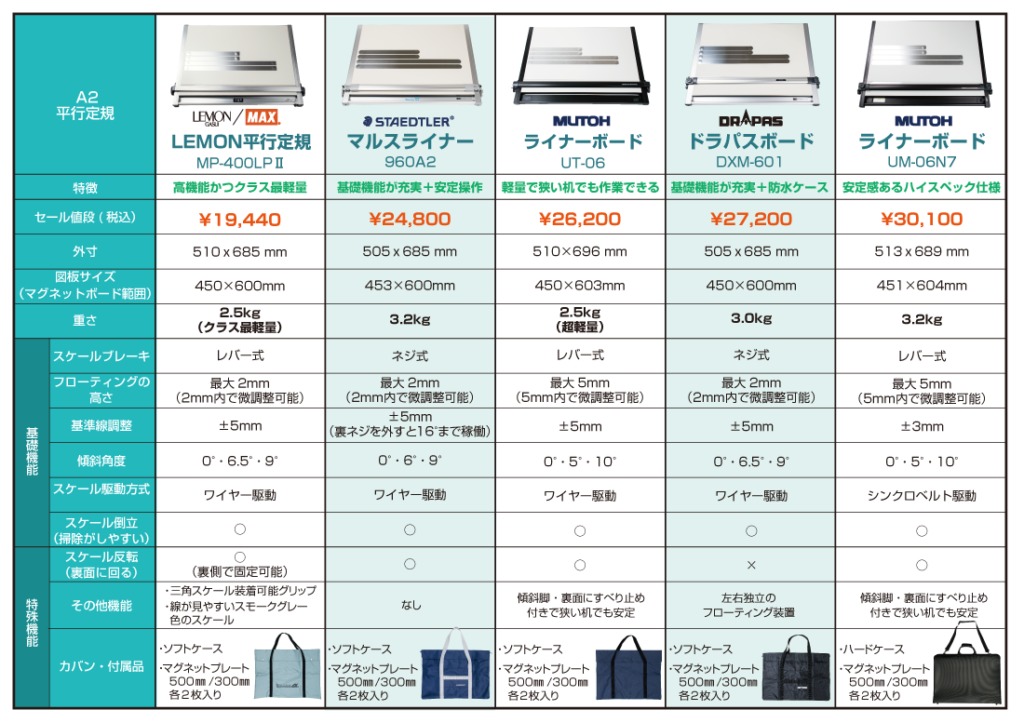

レモン画翠さんが分かりやすく平行定規の比較をしてくれているので引用します。

金額は変動しているので参考程度としてください。

特徴でいくと、コクヨは軽量で割安ですが、ビニール製図板なので毎回ドラフティングテープを用いる必要があります。

ムトーはマグネットタイプで軽量です。また、滑り止めがついていたりフローティング高さが調整できたりと機能性が高く、人気です。ただ、少し割高です。

マックスは軽量でムトーと同じくらい人気があります。

ステッドラーはドイツメーカーで業界では有名なので人気があります。少し重量があるので持ち運びが少ない方には良いと思います。

ドラパスは可もなく不可もなくといったところでしょうか。

ちなみに、私はムトーを使っています。5年程度使用していますが、不具合は生じていません。

ソフトケースが付いていないものもあるのでその場合はケースも合わせて用意しましょう。

● シャープペンシルとマーカー

エスキスから記述、製図まで1本でやる方が持ち替えの時間が無く、効率的です。

私は0.7mmを1本だけ用意していました。濃い方が図面がきれいに見えるので、2Bがおすすめです。

おすすめはステッドラー925 35-07のものです。製図用シャープペンシルは少し重さがあった方が良いのですが、丁度良いです。あと、ペンてるのグラフギアも良いです。これは使わないときにペン先を格納しておくことができます。

もう1本用意する場合は0.5mmが良いと思います。0.3mmは折れやすいのでおすすめしません。

あと、5時間シャープペンシルを握っていますのでペンだこができたり、指が痛くなります。緩衝材をつけることをおすすめします。

マーカーは課題の読み取りに使います。間違えることもあるので消せるほうが便利です。

● プラスチック消しゴム

細かいところを消すためのペン型消しゴムと、普通のプラスチック消しゴムがあれば良いです。

字消し板は細かい割にあまり綺麗に消せないので使っていませんでした。

● 定規とコンパス

定規は2つ用意すれば良いです。

バンコのテンプレート付き三角定規と勾配定規です。

基本的な線は全てバンコの定規か平行定規を使って引きます。屋根の勾配指定があるときなどに勾配定規を使います。

勾配を計算して高さを出せば、勾配定規は必要ないですが、あった方が便利です。

基本的な円はバンコのテンプレートで対応可能ですが、たまに直径〇m以上の空間という指定がされた場合など対応できないことがあります。その場合にコンパスを準備しておいた方が良いです。

● 製図用ブラシ

消しゴムを使うことも多いので製図用ブラシは必須です。

手で払ってしまうと製図用紙がすぐに汚れてしまい、やる気まで無くなってしまいます。

● ドラフティングテープとフローティングデスク

製図用紙を平行定規のマグネットを使用して固定しても良いですが、ずれることがあるので私はドラフティングテープで止めていました。

また、バンコや勾配定規などが図面に直接触れると消しゴムのカスやシャープペンシルの折れた破片などを引っ張って図面を汚すことがあるので、フローティングデスクを貼って接地面積を減らします。

● 製図用紙とA3ファイル

資格学校に通っている方は製図用紙は学校からもらえますが、そうでない方は製図用紙が必要になります。また、用紙は鉄筋コンクリート用、木造用で異なります。

製図用紙はA2となるので、答案用紙や解答用紙を保管するためにあると便利です。ページ数が少ないものだと、何冊も持ち歩くことになるので30ページ程度あるものがおすすめです。

● 三角スケール

時間短縮のために、三角スケールは使わず、方眼紙のマス目を用いて書くのが王道ですが、矩計図や断面詳細図などでは必要となります。

サイズは15cmと30cmがありますが、私は両方とも持参し、基本15cmを使っていました。大きいと使い勝手が悪いので。

● 計算機

面積の計算等のために計算機を用意しましょう。

加減乗除、ルート、メモリー、%機能、関数機能を限度とし、プログラム機能を有せず、小型で音のしないものと指定されていますので、関数電卓ではないものを用意しましょう。

● 時計またはストップウォッチ

試験時間を管理するために利用します。

アラーム等、音の機能は使用不可です。

● 傾斜台

試験本番までは必要ありません。試験会場の机は場所によっては低く、使いにくい場合があります。

そこで、平行定規に勾配をつけるための台を使います。資格学校に通っている場合は、学校からもらえますが、ダンボールで作った簡易的なものなので私は作りました。

100円ショップで道具を揃えれば、簡単に作れるので作るのをおすすめします。

作り方を紹介しているサイトがあるのでリンクを貼っておきます。参考にしてください。

ただし、試験に使える勾配は30°以下という規定があるのでその点だけ注意してください。

● 養生テープ

試験本番まで必要ありませんが、平行定規を机と固定するために使用します。

私は100円ショップのものを使っていました。

● セット品

1つ1つ揃えるのは面倒という方は、セット販売されているものを選ぶのも良いかと思います。

おすすめのテキスト

1次試験

私は『スタンダード 二級建築士』を一通りやって全体像をつかんでから、過去問を解きました。

スタンダードは内容があまり豊富ではないですが、コンパクトにまとめられているので全体像をつかむのには良いです。1週間あれば読めると思います。私は、通学時間(往復2時間程度)を使って1週間程度で読みました。

そのあとは過去問を一通り解きました。詳しくは『実施編① 1次試験』に書いています。

2次試験

初受験の方で2次試験の独学は少しハードルが高いと思います。

しかし、資格学校は高額となるので、少しでも出費を抑えたいという方は建築士会の講座を利用するのがおすすめです。

全日本建築士会ではなく、各都道府県の建築士会で製図対策講座を実施しているところがあります。

かなり、格安で受講できます。私は¥80,000-程度で受講して、1回で合格できました。

全日本建築士会は大手の学校と比較すると格安ですが、それでも¥160,000-程度です。

二級建築士講座を実施している建築士会を都道府県ごとにこちらでまとめています。

試験勉強の詳しい内容は『実施編② 2次試験』で書いています。

私は上記の講座を受講した後に下記の予想問題を解きました。

※購入する際は最新版を購入してください。

受講後にアウトプットもかねて予想問題を解きましたが、比較的すんなりと解けたのを覚えています。